Was ist ein Bandscheibenvorfall?

Definition und Ursachen

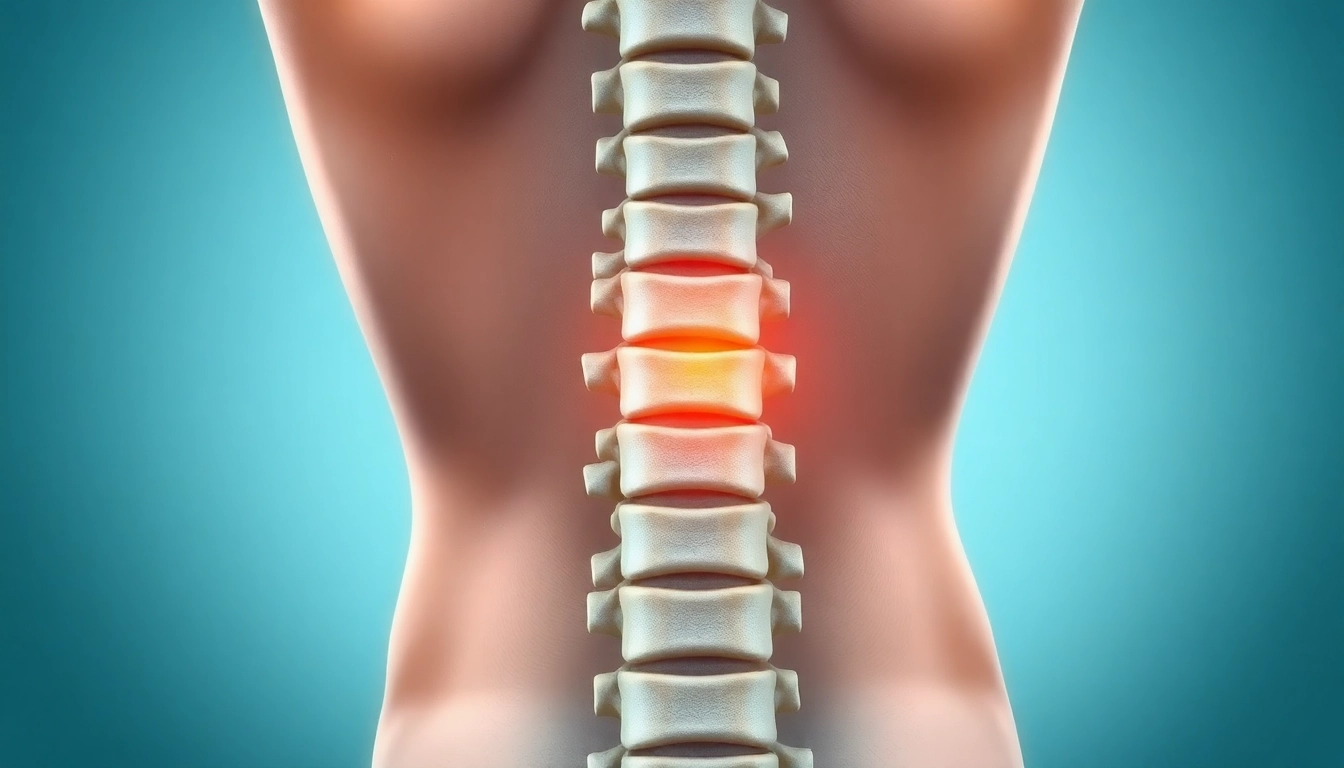

Der Bandscheibenvorfall, medizinisch auch als Diskusprotrusion oder Diskushernie bezeichnet, tritt auf, wenn das innere Gewebe einer Bandscheibe, das als Gallertkern bekannt ist, aus seiner normalen Position austritt. Dieser Vorgang geschieht häufig, wenn sich der zähe Faserknorpel der Bandscheibe unter Druck über seine Grenzen hinaus dehnt oder reißt. Der Bandscheibenvorfall kann in verschiedenen Bereichen der Wirbelsäule auftreten, am häufigsten jedoch im Lenden- und Halsbereich. Ein Bandscheibenvorfall kann durch verschiedene Ursachen begünstigt werden, darunter das Altern, Übergewicht, genetische Faktoren, unzureichende Körperhaltung sowie Bewegungsmangel.

Symptome eines Bandscheibenvorfalls

Die Symptome eines Bandscheibenvorfalls sind sehr variabel und hängen von der Position der Verletzung sowie dem Grad der Nervenkompression ab. Zu den häufigsten Beschwerden gehören:

- Starke Rückenschmerzen, die plötzlich auftreten können und oft bis in die Beine oder Arme ausstrahlen.

- Taubheitsgefühle oder ein Kribbeln in den Extremitäten, abhängig davon, welcher Nerv betroffen ist.

- Schwäche in den Muskeln der betroffenen Extremitäten, was zu Schwierigkeiten bei alltäglichen Aktivitäten führen kann.

- In schweren Fällen kann es zu Problemen mit der Blasen- oder Darmentleerung kommen.

Risikofaktoren für Bandscheibenvorfälle

Einige Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Bandscheibenvorfalls erheblich, darunter:

- Alter: Die Häufigkeit von Bandscheibenvorfällen nimmt mit dem Alter zu, da die Bandscheiben im Laufe der Zeit an Elastizität verlieren.

- Berufliche Belastung: Physisch anstrengende Berufe oder solche mit schwerem Heben können das Risiko erhöhen.

- Übergewicht: Übergewicht belastet die Wirbelsäule und kann zu degenerativen Veränderungen führen.

- Genetische Veranlagung: Eine familiäre Vorgeschichte von Bandscheibenproblemen kann das Risiko steigern.

Diagnoseverfahren bei Bandscheibenvorfall

Klinische Untersuchung

Die Diagnose eines Bandscheibenvorfalls beginnt in der Regel mit einer gründlichen klinischen Untersuchung durch einen Facharzt. Hierbei werden Symptome, Krankengeschichte und Lebensgewohnheiten erfasst. Der Arzt führt spezifische Tests durch, um die Nervenfunktion und den Bewegungsumfang der betroffenen Bereiche zu überprüfen. Häufig wird auch auf Reflexe, Sensibilität und Muskelkraft geachtet.

Bildgebende Verfahren

Um die Diagnose zu bestätigen, sind bildgebende Verfahren unerlässlich. Die gebräuchlichsten sind:

- Magnetresonanztomographie (MRT): Dies ist die am häufigsten verwendete Methode, um die genaue Position und den Schweregrad des Bandscheibenvorfalls zu bestimmen.

- Computertomographie (CT): Eine CT kann ebenfalls nützlich sein, insbesondere wenn MRT nicht möglich ist.

- Röntgenuntersuchung: Röntgenbilder können helfen, andere Ursachen für Rückenschmerzen auszuschließen, zeigen jedoch keine Bandscheibenvorfälle direkt an.

Differentialdiagnosen

Es ist wichtig, beim Bandscheibenvorfall andere Erkrankungen auszuschließen, die ähnliche Symptome hervorrufen könnten. Hierzu zählen:

- Skelettverletzungen oder Frakturen

- Wirbelsäulenentzündungen (z. B. aufgrund von Infektionen)

- Fibromyalgie oder andere neurologische Störungen

Behandlungsmöglichkeiten für Bandscheibenvorfälle

Konservative Therapien

In den meisten Fällen wird zunächst eine konservative Behandlung empfohlen, die Folgendes umfassen kann:

- Schmerztherapie: Entzündungshemmende Medikamente (z. B. NSAIDs) können helfen, Schmerzen und Schwellungen zu lindern.

- Physiotherapie: Ein individuell angepasstes Programm zur Stärkung der Rückenmuskulatur und Verbesserung der Flexibilität ist oft entscheidend.

- Verhaltensänderungen: Ergonomische Anpassungen am Arbeitsplatz und Schulungen zur richtigen Hebetechnik können präventiv wirken.

Operative Eingriffe

Wenn konservative Behandlungen keinen Erfolg zeigen oder die Symptome schwerwiegend sind, kann ein operativer Eingriff in Betracht gezogen werden. Möglich sind:

- Mikrodiscektomie: Minimale invasive Entfernung des ausgetretenen Bandscheibenmaterials.

- Wirbelsäulenfusion: Verbindung zweier Wirbel zur Stabilisierung bei chronischen Problemen.

- Prothese: In bestimmten Fällen kann der Austausch der betroffenen Bandscheibe durch eine künstliche Prothese sinnvoll sein.

Rehabilitation und Nachsorge

Nach einer Operation ist eine umfassende Rehabilitation wichtig, um die volle Bewegungsfähigkeit wiederzuerlangen und Rückfälle zu vermeiden. Dies umfasst Physiotherapie, Schmerzmanagement und die Schulung in alltäglichen Bewegungsabläufen.

Prävention von Bandscheibenvorfällen

Gesunde Rückenhaltung

Um einem Bandscheibenvorfall vorzubeugen, ist die richtige Körperhaltung entscheidend. Orthopädische Hilfsmittel und ergonomische Möbel können hier hilfreich sein. Auch regelmäßige Pausen beim Sitzen und das Vermeiden von einseitigen Belastungen sind wichtig.

Stärkung der Rückenmuskulatur

Regelmäßiges, gezieltes Training zur Stärkung der Rückenmuskulatur kann das Risiko eines Bandscheibenvorfalls erheblich reduzieren. Sportarten wie Schwimmen oder Pilates sind besonders geeignet, um die Muskulatur zu kräftigen und die Flexibilität zu fördern.

Ernährung und Lebensstil

Eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil tragen zur Vorbeugung bei. Übergewicht sollte reduziert werden, um die Wirbelsäule nicht unnötig zu belasten. Zudem ist ausreichend Bewegung wichtig, um die allgemeine Gesundheit zu fördern.

Lebensqualität nach einem Bandscheibenvorfall

Emotionale und psychosoziale Aspekte

Die Diagnose eines Bandscheibenvorfalls kann massive emotionale Belastungen und psychosoziale Probleme mit sich bringen. Die Betroffenen können unter Angst, Depressionen oder sozialer Isolation leiden. Eine psychologische Begleitung kann hilfreich sein und sollte Teil des Rehabilitationsprozesses sein.

Langzeitfolgen und Prognosen

Je nach Schwere des Bandscheibenvorfalls und der gewählten Behandlungsmethode können die Langzeitfolgen variieren. Viele Patienten können nach einer erfolgreichen Therapie in ihren Alltag zurückkehren, während andere mit chronischen Beschwerden leben müssen. Eine regelmäßige ärztliche Kontrolle ist wichtig, um mögliche Komplikationen frühzeitig zu erkennen.

Strategien zur Rückkehr zur Lebensnormalität

Die Rückkehr zur Lebensnormalität nach einem Bandscheibenvorfall kann durch strukturierte Rehabilitationsprogramme, Selbstmanagement-Strategien und Unterstützung des sozialen Umfelds erleichtert werden. Wichtige Schritte sind die Anpassung der Lebensgewohnheiten, das Erlernen gesunder Bewegungen sowie die Integration von regelmäßiger körperlicher Aktivität in den Alltag.